おどん?うでん?「おでんうどん」そしてAIの考える「おでん魔境」とは

「おでん」に「うどん」を入れるというアレンジは、ずいぶん昔に自炊で試したことがあります。

「どういう味になるか」は、その時にわかりましたが、久しぶりにつくってみました。

今回は市販のレトルトおでんパックに、冷凍うどんをあわせるという簡単バージョンです。

これはレトルトカレーをレトルトご飯にかけるのと同じで、わざわざ自炊ブログの投稿にすべきか迷いましたが、手軽で十分においしく、そして新しい発見もあったので投稿にしてみました。

| レトルトおでんパック | 1袋 |

| 冷凍うどん | 1玉 |

| 細ねぎ | 少々 |

鍋にお湯を沸かして、レトルトおでんパックを5分間温めます。

冷凍うどんはレンジアップでも解凍できますが、今回は2分ほど茹でました。

湯切りしたうどんを丼に入れ、温めたおでんをあわせ、小口切りにした細ねぎを散らせてできあがりです。

以前、「おでん」に「おうどん」を入れてみたときに感じたのは、これは「ちくわぶ(竹輪麩)じゃん」という感想です。子供の頃に食べたおでんには必ず「ちくわぶ」が入っていましたし、とても好きでした。

おでんのつゆに、小麦粉のもっちりした味わいから、そう感じたのだと思いますが、今回は「ちくわぶ感」はまったくなかったのが意外でした。

今回使ったのは、冷凍の「讃岐うどん」です。麺のツルツルとした食感が際立ち、表面のちょっとふやけた小麦粉の塊(そういうちくわぶが好きです)という印象はありませんでした。

冷凍うどんと、茹でうどん(うどん玉)の違いかもしれません。

どうであれ、おうどんに入れた「ちくわぶ」も「うどん」も、とてもおいしいと思います。

🍢 🍲

ところで、「おでん」と「うどん」の組み合わせを「おどん」と呼ぶこともあるようです(松江発祥?)

ならば「うでん」と呼んでもいいのでは、と冗談で検索してみたら、こちらもありました!こちらは姫路だそうです!

おでん魔境

「小伝馬町」ではありません^^;

ちょっと調べてみて、おでんの具材には全国地方ごとに実に様々なものがあるのだなぁ、という感慨を表した言葉です。

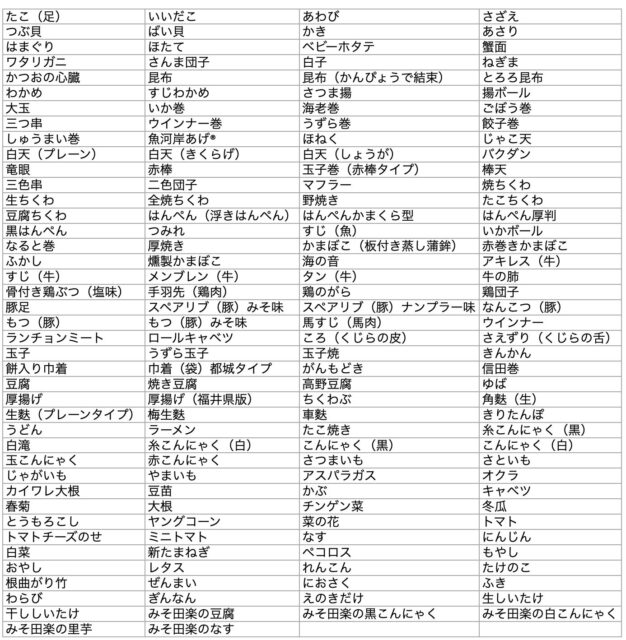

「紀文アカデミー・おでん教室・おでんの具と地域性」では全国のおでん具材162品が紹介されています。

詳細は上記のHPを参照ください。

まさに「おでん魔境」ではありませんか。この題名でLLMに文章を作ってもらいました。

「おでんの具は何が好き?」という何気ない質問が、時として地域間紛争の火種になる。大根、玉子、こんにゃく——この三種の神器については、全国的にコンセンサスが取れている。しかし、その先に広がるのは、もはや日本料理の概念を超越した異世界である。

東京の人間が「ちくわぶ」を当然のように語れば、関西人は首を傾げる。静岡では「黒はんぺん」と「豚もつ」が串に刺さり、富山では「とろろ昆布」が全ての具を包み込む。金沢に行けば「蟹面」と「車麩」が鎮座し、宮崎・都城では巨大な「巾着」の中にキャベツと鶏ひき肉が詰め込まれている。

だが真の魔境はここからだ。秋田の「におさく(エゾニュウ)」、和歌山の「ほねく」、岐阜の「おでんラーメン」。極めつけは、くじらの舌「さえずり」や馬肉の「馬すじ」、そして誰が最初に思いついたのか「たこ焼き」のおでん化である。

紀文の調査によれば、全国には実に162品もの具材が存在するという。もはやおでんという料理のアイデンティティは、出汁で煮込むという一点にのみ集約され、その鍋の中身は地域の食文化が生み出した創造性の爆発である。

これを魔境と呼ばずして、何と呼ぼうか。

しかし、この混沌こそが、おでんという料理の本質なのかもしれない。

私たちは「誰もが知っている料理」について、つい画一的なイメージを抱きがちだ。カレーライス、肉じゃが、味噌汁——それらには「正しい作り方」があり、「定番の具材」があると思い込む。だが、日本列島を縦断すれば、同じ名前の料理が全く異なる姿で食卓に並んでいる現実に直面する。

おでんの起源は江戸時代の豆腐田楽だとされる。それが煮込みへと進化し、各地に伝播する過程で、その土地の気候、産物、食習慣と融合していった。海沿いの町では魚介が、山間部では山菜が、畜産の盛んな地域では肉類が加わった。富山のとろろ昆布は昆布消費量日本一という地域性の反映であり、静岡の黒はんぺんはイワシ漁の副産物を活かした知恵である。

つまり、162品の具材は、単なるバリエーションではない。それは各地の人々が、限られた食材の中で工夫を重ね、冬の寒さに耐えるため、祭りの場を彩るため、あるいは単純に「美味しいものを食べたい」という欲求から生み出してきた、食の歴史の堆積なのだ。

「おでん」という誰もが知っているレシピでさえ——いや、だからこそ——画一的なステレオタイプでは計り知れない、無数の物語がある。コンビニの均質化された味に慣れた現代人が忘れかけているのは、料理とは本来、土地と人の対話から生まれるものだという事実である。

魔境は混沌ではない。それは豊かさの別名だ。

出典元:Claude 作

全国の家庭でよく親しまれるあたたかい鍋料理、おでん。

しかしその奥底には、驚くほど豊穣で、ときに“狂気”すら感じさせる具材の世界が広がっている。

数にして 162品――全国津々浦々から集められた、おでん種の集大成。大根や玉子、こんにゃく、練りもの――それだけでは終わらない。

貝類、白子、ウインナー巻、餃子巻、さらには「かつおの心臓」までも。

まさにこれは、温かな出汁に潜む“具材の迷宮”、「おでん魔境」と呼ぶにふさわしい。だが、この“魔境”を前にして思う。

おでんとは、誰もが知っている料理のはずなのに、これほど多様で、地域や家庭ごとにまったく違う顔を持っている。

それはきっと、画一的なステレオタイプでは計り知れないほどの歴史と文脈を、この一椀が背負っているからだ。どの具を入れるか、どんな出汁で煮るか――その選択ひとつひとつに、土地の気候や文化、人々の暮らしが染み込んでいる。

「おでん」は、単なる冬の定番ではない。

それは、地域の記憶を煮込んだ小さな文化史の器なのだ。出典元:ChatGPT

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません